Сегодня мы вспоминаем боярина Б.И.Морозова, одного из организаторов монархического движения в Москве Ю.П.Бартенева, героев Великой Отечественной войны К.С.3аслонова и В.С.Паршина …

Сегодня мы вспоминаем видного государственного деятеля XVII в. и благотворителя боярина Бориса Ивановича Морозова (1590–1661). Морозов в 1615 году был взят «на житье» во дворец. В 1634 году возведен в бояре и назначен «дядькой» к Царевичу Алексею Михайловичу. Он стал еще ближе к молодому Царю, когда женился на сестре Царицы Анне Ильиничне Милославской. До конца жизни Морозов оставался самым близким и влиятельным человеком при царском дворе. Современники характеризовали его как человека умного и опытного в государственных делах, проявляющего интерес к западному просвещению. Вероятно, этот интерес он сумел привить и своему воспитаннику.

Темным пятном в биографии Морозова являются злоупотребления, послужившие одной из причин Соляного бунта 1648 года. В это время Морозов был начальником нескольких важных приказов (Большой Казны и др.). Насколько он был лично виновен в злоупотреблениях, установить трудно, возможно его покровительством пользовались недобросовестные люди, и против него направилось народное негодование. Царь вынужден был удалить своего любимца, — Морозов был выслан в Кирилло-Белозерский монастырь. Это, правда, не изменило отношения Алексея Михайловича к Морозову, которого он вскоре возвращает в Москву.

По возвращении Морозов не занимал официального положения во внутреннем управлении вероятно потому, что Царь хотел выполнить данное народу обещание. Несмотря на это Морозов все время был при Царе, во время военных походов Царя он неизменно получал высшее военное назначение. Когда Морозов умер в 1661 году, Царь лично отдал последний долг покойному в церкви вместе с другими.

***

Сегодня также день памяти одного из организаторов монархического движения в Москве Юрия Петровича Бартенева. Он родился в 1866 г. в Москве в семье известного историка и библиографа, основателя и редактора популярного журнала «Русский архив» П.И.Бартенева, а его крестным отцом был сам И.С.Аксаков. Образование получил на историко-филологическом факультете Московского университета, затем учился заграницей. Служил преподавателем гимназии, помогал отцу редактировать журнал «Русский архив», в последние годы жизни был цензором Московского комитета по делам печати. Бартенев получил известность как активный общественный деятель, он избирался гласным Московской губернской земской управы, в составе которой боролся против кадетских притязаний превратить земства в органы борьбы за власть, был видным деятелем дворянства, при этом выступал против сословных привилегий, благодаря чему он завоевал любовь и доверие крестьян.

Будучи истым славянофилом по своим убеждениям, в годы революционной смуты Бартенев состоял деятельным членом многих монархических организаций. Он участвовал в деятельности старейшей патриотической организации - Русского Собрания. В 1907 г. много шума наделал его доклад «Оказененная правда», который он прочитал в стенах РС и в котором обрушился со славянофильских позиций на бюрократию. В этом докладе Бартенев сформулировал традиционно славянофильскую идею Самодержавия. Он был одним из инициаторов и руководителей Союза Русских Людей (СРЛ), в котором исполнял обязанности товарища председателя, и Всенародного Русского Союза, объединившего все московские патриотические организации. Бартенев был участником нескольких монархических съездов. На 1-м Всероссийском съезде в Петербурге в феврале 1906 г. он обратился с приветствием к делегатам от имени Всенародного Русского Союза и СРЛ. Следующий 2-й Всероссийский монархический съезд проходил в апреле 1906 г. в Москве, и Бартенев был одним из его организаторов. На 4-м съезде, который также проходил в Москве в апреле 1907 г., он выступил с докладом, в котором проводил мысль, что основная работа для монархистов начнется как раз после подавления революции. По убеждению Бартенева "в настоящее время закладывается начало новой Русской жизни, в которой все национальное должно выступить на первый план". Он отвергал обвинения в адрес монархистов в ретроградстве, заявляя: «Это неправда, Русские люди не сторонники петербургского чиновничества. Но они хотят сохранить непоколебимыми исконные устои русской жизни: Православие, Самодержавие и Русскую Народность».

Своими активными трудами Бартенев подорвал свое слабое здоровье. В начале осени 1908г. он поехал лечиться от болезни сердца в Германию, где внезапно скончался, и в Отечество вернулся уже в гробу. Внезапная кончина Бартенева в самом расцвете сил была воспринята московскими монархистами с величайшей скорбью. Все крупные монархические организации, членом которых он состоял, почтили его память поминальными службами и вечерами памяти русского патриота.

***

Сегодня мы вспоминаем Константина Сергеевича 3аслонова, (партизанский псевдоним «Дядя Костя») - одного из выдающихся активных участников и руководителей партизанского движения в Белоруссии во время Великой Отечественной войны; командира партизанского отряда и бригады, командующего всеми партизанскими силами оршанской зоны.

К.С.3аслонов родился 7 января 1910 года в городе Осташков Тверской области. В начале Великой Отечественной войны при подходе немецко-фашистских войск к Орше К.С.Заслонов эвакуировался в Москву и работал в депо имени Ильича, но в октябре 1941 года по личной просьбе направлен с группой железнодорожников в тыл врага.

Легализовавшись в городе Орше, в ноябре 1941 года Заслонов поступил на работу в оршанское депо начальником русских паровозных бригад и создал подпольную группу, которая развернула активную диверсионную деятельность.

За 3 месяца подпольщики, применяя «угольные» мины (то есть мины, замаскированные под каменный уголь), произвели около 100 крушений поездов, подорвали 93 паровоза, вывели из строя сотни вагонов и цистерн. Это существенно тормозило оперативные перевозки противника.

Из-за угрозы ареста в начале марта 1942 года К.С.3аслонов с группой подпольщиков покидает Оршу и создаёт партизанский отряд, выросший в июле 1942 года в бригаду «Дяди Кости». Летом и осенью 1942 года эта бригада вела активные партизанские действия, осуществляя рейды в районе городов Витебск, Орша, Смоленск, где проходили важные коммуникации немецко-фашистской группы армий «Центр», уничтожила большое количество вражеских солдат и техники.

В октябре 1942 года К.С.3аслонов был назначен командующим всеми партизанскими силами оршанской зоны.

Партизанский командир пал смертью храбрых в бою с карателями 14 ноября 1942 года в районе деревни Куповать Оршанского района Витебской области Белоруссии. Похоронен в Орше на железнодорожной станции.

7 марта 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, Заслонову Константину Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён 2 орденами Ленина, медалью.

Памятник Герою установлен в Орше на железнодорожной станции, бюсты - в столице Белоруссии городе-герое Минске и перед главным корпусом локомотивного депо в Орше. Именем К.С.Заслонова названы локомотивное депо в Орше, суда Министерств речного и морского флота, улицы городов Витебск, Орша, Гомель, Гродно, Киев, Минск, Хабаровск, Уфа и многих других. Образ Героя запечатлён в художественном фильме «Константин Заслонов» и одноимённой пьесе А.Мовзона. Имя Героя выбито на памятнике погибшим рабочим и служащим паровозного депо Орши.

***

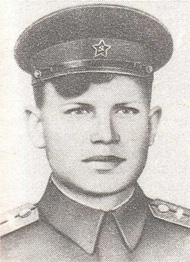

Сегодня мы также вспоминаем лейтенанта Виктора Степановича Паршина, командира взвода 32-й танковой бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии Степного (2-го Украинского) фронта.

В.С.Паршин родился в 1921 году в городе Каменка Пензенской области. В Красной Армии с 1939 года. Служил механиком-водителем танка в одном экипаже с двумя братьями в составе 42-й танковой дивизии 21-го механизированного корпуса Прибалтийского военного округа.

Участник Великой Отечественной войны в июне-июле 1941 и с марта 1943 года. В 1942 году окончил Орловское танковое училище. Был механиком-водителем танка, командиром танкового взвода. Воевал на Северо-Западном, Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах.

Участвовал:

- в обороне городов Даугавпилс, Опочка – в 1941 году;

- в Прохоровском танковом сражении Курской битвы, в освобождении Харькова и Левобережной Украины, в боях на Кировоградском направлении – в 1943.

Лейтенант Паршин в бою 12 августа 1943 года южнее города Золочёв Харьковской области уничтожил 7 вражеских танков и до роты автоматчиков.

14 ноября 1943 года, первым ворвавшись в село Виевка Петровского района Кировоградской области, танк Паршина привлёк огонь всех огневых средств противника к себе, чем обеспечил выполнение боевой задачи остальными экипажами по освобождению села. Погиб в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Паршину Виктору Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденом Ленина.

Похоронен в селе Виевка. Имя Героя помещено на мемориальной стеле в городах Пенза и Каменка, улица в городе Козельск Калужской области названа его именем. Мемориальная доска установлена в районе боёв – в селе Червоно-Константиновка Петровского района. Приказом Министра обороны СССР лейтенант В.С.Паршин зачислен навечно в списки 6-й роты гвардейского танкового Знаменского Краснознамённого, орденов Суворова и Кутузова полка.

***

В этот день скончался Андрей (Генрих) Карлович Шторх (1766-1835), экономист, историк и библиограф, академик (1804), вице-президент Петербургской АН (1830).

***

Также в этот день 14 ноября в Русской истории произошли следующие события:

1359 - Скончался ИВАН II ИВАНОВИЧ (ИОАНН ИОАННОВИЧ) КРАСНЫЙ (30.3.1326 — 1359), великий князь владимирский и московский (с 1353 г.), второй сын ИВАНА КАЛИТЫ, отец ДМИТРИЯ ДОНСКОГО. Продолжал объединение русских земель вокруг Москвы, начатое отцом. Другим прозвищем великого князя было КРОТКИЙ. Н. М. КАРАМЗИН отмечал, что подобное имя не всегда достохвальное для государей, если оно не соединено с иными правами на общее уважение. Историк считал, что время государей тихих редко бывает спокойно: ибо мягкосердие их имеет вид слабости, благоприятной для внешних врагов и мятежников внутренних.

1819 - В Санкт-Петербурге торжественно открыт университет, учрежденный в феврале на основе Главного педагогического института.

1851 - Введена в эксплуатацию Николаевская (так она стала называться после смерти императора НИКОЛАЯ I, ныне Октябрьская) железная дорога между Москвой и Петербургом. В то время это была самая длинная в мире двухпутная железная дорога (644 км). Ее строителями были инженеры П. П. МЕЛЬНИКОВ, Н. О. КРАФТ, Н. И. ЛИПИН, М. С. ВОЛКОВ, Д. И. ЖУРАВСКИЙ и др. Первый поезд преодолел расстояние между двумя столицами за 21 час 45 минут.

1920 -В подмосковной деревне Кашино зажглась электрическая лампочка — первая в российской деревне.

1936 - На базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды. Позже назывался Центральным институтом прогнозов, а после объединения в 1965 году с Мировым метеорологическим центром преобразован в Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР (ныне РФ).

1941 - В течение 14 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

1942 - В течение 14 ноября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее Нальчика.

1943 - Войска 1-го Украинского фронта овладели районным центром Житомирской области Чеповичи, а также заняли более 50 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты Бобёр, Шкнева, Голубневичи, Межелиска, Марьятин, Дуброва, Барановка, Гута Луганивская, Дерманка, Вихля, Бражинка, Воров, Мокренщина, Клетище, Верболозы, Вышполь, Каменка, Янушевичи, Барашевка, Альбиновка, Слобода Селец, Пряжев, Пески. В районе Фастова войска фронта успешно отбивали контратаки пехоты и танков противника.

На Керченском полуострове наши войска овладели сильно укрепленными опорными пунктами немцев Аджим-Ушкай и Колонка.

Южнее Речица наши войска продолжали вести бои по расширению плацдармов на правом берегу Днепра и овладели сильно укрепленными опорными пунктами противника Колочин, Велин, Леваши, Иванище, Ветхин, Орёл, Яновка, Гастивель, Пасека, Берёзовка 1-я и 2-я, Смогорино, Зарезова, Буда Петрицкая.

1944 - В Венгрии наши войска овладели городом и железнодорожной станцией Надьката, а также заняли более 30 других населенных пунктов и среди них Хевешвезекень, Пуста Час, Сентмартонката, Тапиошаг, Ури, Петери и железнодорожные станции Надьхалом, Сентмартонката. Южнее Будапешта наши войска ликвидировали плацдарм противника на восточном берегу реки Дунай, заняв при этом город и железнодорожную станцию Шольт и населенный пункт Дунаэдьхаза.

http://ruskline.ru/news_rl/2012/11/13/e ... j_istorii/

http://www.warheroes.ru

http://www.pobeda.ru/