9 октября 2012

Сегодня мы вспоминаем русского поэта А.Н.Плещеева, русского художника А.К.Саврасова, героев Великой Отечественной войны В.П.Мирошниченко и Г.П.Силкина …

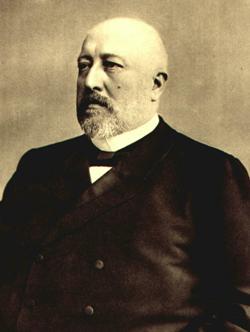

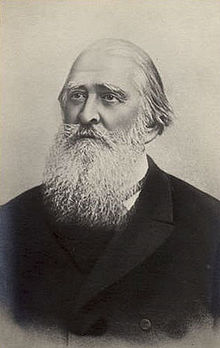

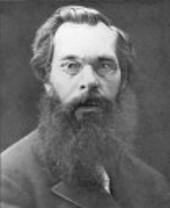

Сегодня мы вспоминаем русского поэта и драматурга Алексея Николаевича Плещеева, скончавшегося в 1893 г.

А.Н.Плещеев родился 22 ноября 1825 года в Костроме в обедневшей дворянской семье. Выпускник школы гвардейских подпрапорщиков, учился в Петербургском университете. В 1849 г. приехал в Москву. Состоя в кружке петрашевцев, он был арестован, переправлен в Петербург, заключен в Петропавловскую крепость и приговорен к расстрелу, замененному службой рядовым в Оренбургском крае.

В 1857—58 гг. ему были возвращены права потомственного дворянина и разрешено жить в обеих столицах, из которых Плещеев выбрал Москву. Живя здесь в 1859—72 гг., Плещеев свел знакомство с М.Е.Салтыковым-Щедриным, И.З.Суриковым, был дружен с А.Н.Островским. Оказывал содействие начинающему поэту А.Н.Апухтину. В 1859—60 гг. редактировал газету «Московский вестник», с 1865 г. служил на Московском почтамте. На московский период жизни Плещеева приходится создание его наиболее значительных произведений: стихов, в том числе положенных на музыку П.И.Чайковским («Ни слова, о друг мой...») и Н.А.Римским-Корсаковым («Ночь пролетала над миром»); повестей и рассказов, пьес, литературных и театрально-критических статей, переводов.

В 1887 году было издано полное собрание стихотворений А.Н.Плещеева. Второе издание, с некоторыми дополнениями, сделано уже после его смерти его сыном, в 1894 году, впоследствии были изданы также «Повести и рассказы» Плещеева.

А.Н.Плещеев написал 13 оригинальных пьес. В основном это были небольшие по объему и «занимательные» по сюжету лирико-сатирические комедии из провинциально-помещичьей жизни. Театральные постановки по его драматургическим произведениям «Услуга» и «Нет худа без добра» (обе — 1860 г.), «Счастливая чета», «Командирша» (обе — 1862) «Что часто бывает» и «Братья» (обе — 1864 г.), и др.) шли в ведущих театрах страны. В эти же годы он переработал для русской сцены около тридцати комедий зарубежных драматургов.

Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве.

***

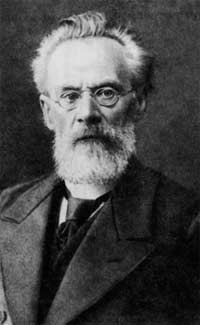

Сегодня мы также вспоминаем русского художника Алексея Кондратьевича Саврасова, скончавшегося в 1897 г.

А.К.Саврасов родился 12 мая 1830 г. в Москве в купеческой семье. В ранней юности у будущего художника обнаружились незаурядные способности к живописи, уже подростком Саврасов писал пейзажные картинки на продажу. Вопреки желанию отца, который мечтал «приспособить сына к коммерческим делам», Саврасов в 1844 г. поступил в Московское училище живописи и ваяния.

Первые пейзажи Саврасова непосредственно связаны с традициями академической школы. В юношеских произведениях художника - «Вид Москвы с Воробьевых гор» (1848), «Вид Кремля в ненастную погоду» (1851) - сказалось внешнее влияние романтизма. Однако пейзажи Саврасова отличались живыми наблюдениями, искренностью чувств. Со временем художник посвящает себя утверждению национального характера русского пейзажа, стремится правдиво передать красоту родной земли.

Саврасов был одним из членов-учредителей «Товарищества передвижников» (1870). Многие произведения художника, которые появлялись на выставках передвижников, были написаны им в Поволжье. Саврасов бывал под Нижним Новгородом и под Казанью, но больше всего любил места между Ярославлем и Костромой. Его картины многообразны по передаче состояния природы, диапазону чувств. На Волге в 1871 г. мастер создает этюды к ряду лучших своих работ, в том числе к картинам «Печерский монастырь под Нижним Новгородом» и «Грачи прилетели» - ставшей самым популярным русским пейзажем, своего рода живописным символом России.

Помимо написания картин Саврасов плодотворно занимался педагогической деятельностью. Он вел пейзажный класс в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, среди его учеников были К.А.Коровин и И.И.Левитан.

В конце 1870-х гг. художник тяжело заболел, в творчестве его стали заметны черты упадка. Последние десятилетия своей жизни Саврасов провел в глубокой нужде и умер 26 сентября 1897 года в Москве. Его ученик И.И.Левитан писал: «Не стало одного из самых глубоких русских пейзажистов, с Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле. Да, покойный Саврасов создал русский пейзаж, и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского художества».

***

Сегодня мы также вспоминаем Виктора Петровича Мирошниченко - командира отделения 76-го отдельного железнодорожного батальона, сержанта.

Виктор Петрович родился 15 ноября 1917 года на станции Ланная Полтавской области. В рядах Красной Армии с 1938 года.

В начале октября 1941 года на территории Рогнединского района Брянской области шли ожесточенные бои. Мост через реку Снопоть прикрывал пулеметный расчет под командованием сержанта Мирошниченко. 9 октября 1941 года ему была поставлена задача - как можно дольше задержать противника, а потом мост взорвать. Во время ожесточенного боя бойцы пулеметного расчета погибли. Мирошниченко остался один. Он был ранен, но продолжал вести огонь по наступающему врагу. Однако силы были неравны, и Мирошниченко решил взорвать мост. В ходе боя были перебиты шнуры, ведущие к заминированному мосту. Мирошниченко не растерялся. Превозмогая боль, он подполз к бикфордову шнуру и поджег его концы. Ценой собственной жизни сержант Мирошниченко ликвидировал переправу на пути наступавших фашистских войск.

За мужество и отвагу сержанту Мирошниченко Виктору Петровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1942 года. Приказом Министра Вооруженных Сил СССР сержант В.П. Мирошниченко навечно зачислен в списки отдельного строительного путевого железнодорожного батальона. Имя героя присвоено одному из разъездов Восточного участка БАМа. В городе Мерефа есть улица его имени. Носит имя сержанта Мирошниченко и Мерефинская средняя школа № 5.

***

Сегодня мы также вспоминаем Григория Петровича Силкина - командира взвода 794-го стрелкового полка (232-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт), лейтенанта.

Григорий Петрович родился 7 февраля 1920 года в деревне Ольховец ныне Монастырщинского района Смоленской области в семье крестьянина.

В действующей армии с 23 сентября 1942 года, но уже 9 октября тяжело ранен и направлен в госпиталь. После выздоровления в марте 1943 года вернулся на фронт командиром взвода 794-го стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта. Участвовал в оборонительных боях восточнее города Сумы, в которых армия защищала южный фас Курского выступа. В августе-сентябре 1943 года 232-я стрелковая дивизия в ходе Сумско-Прилукской операции прорвала оборону гитлеровцев и, преодолев реки Псёл, Удай, Десна, 26 сентября 1943 года вышла к Днепру в районе Вышгорода (Киевская область). Передовые подразделения сходу форсировали реку и захватили плацдарм у села Лютеж (Вышгородский район Киевской области). Начались бои за расширение плацдарма, носившие в связи с его особой стратегической важностью, исключительно кровопролитный характер. 4-5 октября туда переправились основные силы дивизии. 7 октября советские войска овладели Лютежом. Плацдарм увеличился до 15 километров по фронту и до 10 километров в глубину, получив название Лютежского. Противник всеми силами и средствами пытался его ликвидировать.

9 октября 1943 года после интенсивной артиллерийской подготовки и бомбардировки с воздуха гитлеровцам удалось потеснить подразделения 794-го стрелкового полка в районе села Гута Межигорская (тот же район). Они заняли господствующую высоту. Возникла угроза окружения одного из батальонов. Лейтенант Силкин получил приказ прикрыть с фланга боевые порядки подразделения и держаться до прибытия подкрепления. Используя складки местности, взвод Силкина приблизился к противнику на расстояние 25-30 метров и внезапно атаковал его. Несмотря на многократное превосходство, гитлеровцы были выбиты с высоты и отступили. Командир взвода организовал круговую оборону. Подтянув танки и самоходные орудия, противник силами до двух рот атаковал позиции взвода, но был отброшен. Всего взвод отбил девять контратак противника, уничтожил более 100 гитлеровцев и удержал захваченный рубеж. В последней из них Силкин был смертельно ранен и умер на поле боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, лейтенанту Силкину Григорию Петровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина (10.01.1944, посмертно), медалью «За отвагу» (24.08.1943). Похоронен в селе Гута Межигорская. На родине, в городе Монастырщина в Аллее Героев установлена стела.

***

Также сегодня мы вспоминаем: литературоведа, языковеда, психолога, историка культуры, почетного члена АН (1907) Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликовского (1853-1920); конструктора минометного и реактивного вооружения, основателя и первого руководителя Специального конструкторского бюро в Коломне (ныне ФГУП «КБ машиностроения»), Героя Социалистического Труда (1945) Бориса Ивановича Шавырина (1902-1965); скульптора Сергея Тимофеевича Конёнкова (1874-1971); поэта Павла Григорьевича Антокольского (1896-1978).

***

Также в этот день 9 октября в Русской истории произошли следующие события:

1508 - Великое княжество Литовское и Московское государство заключили «вечный мир», продлившийся два года.

1859 - В столицу российской империи Петербург как почетный пленник прибыл ШАМИЛЬ. В течение десяти дней он знакомился с городом. Интерес к Шамилю в народе был так велик, что в магазинах стали продавать портреты руководителя борьбы кавказских народов за независимость. Из столицы Шамиль отправился в Калугу, назначенную местом его жительства.

1920 - Во время советско-польской войны Красная Армия летом 1920 года отвоевала у поляков Вильно (совр. Вильнюс) и передала его литовской стороне. Когда же верх стали брать поляки, между ними и литовцами было подписано перемирие, по которому город оставался в составе Литвы. Но не успели еще просохнуть чернила на подписанном соглашении, как «взбунтовавшиеся» польские части под началом генерала Люциана ЖЕЛИГОВСКОГО заняли в этот день Вильно, а позже провозгласили захваченную ими территорию независимым государством Срединной Литвы.

На самом же деле никакого бунта не было, все выполнялось по тайному приказу ПИЛСУДСКОГО. В 1922 году Центральная (Срединная) Литва была включена в состав Польши. В польских хрониках эти события так и называются бунтом, литовским историкам приходится сложнее в поисках определений, чтобы не обидеть своего соседа и союзника по НАТО. Вильнюс вновь стал частью Литвы только в советское время, причем и поляки, и литовцы называют этот период оккупацией.

1941 - В течение 9 октября наши войска вели бои с противником на всем фронте, особенно ожесточенные на Вяземском, Брянском и Мелитопольском направлениях.

1942 - В течение 9 октября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздока.

1942 - В Красной Армии установлено полное единоначалие и упразднен институт военных комиссаров.

1943 - Войска Северо-Кавказского фронта ударами с суши и высадкой десантов с моря в результате многодневных упорных боев завершили разгром Таманской группировки противника и 9 октября полностью очистили от немецких захватчиков Таманский полуостров, тем самым ликвидировав плацдарм немцев на Кубани.

На Витебском направлении наши войска заняли свыше 40 населенных пунктов, в том числе районный центр Витебской области город Лиозно и крупные населенные пункты Емельяново, Залесье, Портасова, Ивишня, Блашкино, Дрозды, Михеева, Коробки, Холбня.

В районе Невеля наши войска продолжали наступление и заняли 24 населенных пункта.

1943 - В 8.00 9.10.43 командующий 56-й Армией Северо-Кавказского фронта генерал-лейтенант А.А.Гречко доложил Военному Совету фронта:"...Таманский полуостров частями 56-й армии к 7.00 9 октября 1943 года полностью очищен от немецких оккупантов." Ликвидацией Таманской группировки немецко-фашистских войск закончилась битва за Кавказ.

1944 - На острове Сарема (Эзель) наши войска заняли более 50 населенных пунктов, в числе которых Унда, Метса, Кырусе, Куревере, Кихельконна.

На Рижском направлении наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли населенные пункты Еспарс, Яунземниеки, Тылтыни, Гритюкрогс, Рейпас, Лаунаги, Руценес, Клиди и железнодорожную станцию Вангажи.

Западнее и юго-западнее города Шауляй (Шавли) наши войска заняли более 300 населенных пунктов, в числе которых город Юрбаркас (Юрбург), крупные населенные пункты Кервяй, Барстичяй, Калвария, Алседжяй, Плателяй, Кули, Вежайце (20 километров восточнее города Мемель), Броже, Вевиржаны, Юдраны, Поюрже, Поюры, Быковень, Шаквице, Гавры и железнодорожные станции Тарвойне, Батакяй, Юдпетряй.

В Северной Трансильвании западнее и юго-западнее города Регин наши войска, действуя совместно с румынскими войсками, с боями заняли населенные пункты Сынту, Фараго, Ерча, Бала, Мойша, Кымпеница, Мезэ Чавош, Хергелья, Куешд, Харцо, Циптелник, Панет, Берги. На территории Венгрии юго-западнее города Дебрецен наши войска овладели городами и крупными железнодорожными станциями Надудвар, Пюшпек-Ладань, Деваванья, Туркеве, Карцаг, Хайдусобосло (18 километров юго-западнее города Дебрецен), а также с боями заняли более 100 других населенных пунктов, среди них Каба, Баранд, Ракоци, Ечед и железнодорожные станции Каба, Пуста Эчег, Тение, Кендьел, Мартфю, Тисса Фельдвар. На аэродромах в районах Надудвара и Ракоци наши войска захватили 140 немецких самолетов.

В Югославии западнее города Велика Кикинда наши войска, форсировав реку Тисса, овладели на западном берегу реки городом и железнодорожным узлом Сента, городом и железнодорожным узлом Стари Бечей, а также крупными населенными пунктами Старая Канижа, Ада, Мол.

1948 - На полигоне Капустин Яр произведен первый пуск баллистической ракеты Р-1, разработанной в НИИ-88 по немецкому прототипу V-2 (A-4). Из привезенных на испытание 12 ракет со стартового стола сошли 9, из них 7 дошли до цели. В 1951 г. ракета Р-1 принята на вооружение.

1963 - Состоялся первый полет вертолета Ми-8. По сравнению с вертолетом Ми-4 новый вертолет обладал более высокими летными характеристиками и вдвое большей грузоподъемностью. На вертолетах Ми-8 в 1964 - 1969 гг. было установлено 7 международных рекордов, большинство которых были женскими, установленными летчицами Л.Г. Исаевой, Н.А. Копец и Т.В. Руссиян, и непревзойденными до настоящего времени. Вертолеты Ми-8 являются наиболее распространенными в мире транспортными вертолетами.

http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/09/e ... j_istorii/

http://www.warheroes.ru

http://www.pobeda.ru/